文/钟美慧(课程发展部主任)

在电子产品快速转动的画面里,

孩子很容易就失去注意力。

带着孩子走入自然,

不仅卸下压力,也找回专注与欣赏的能力。

前不久去台东培训,走过一望无际的稻田,彷佛回到童年岁月漫步在田间小路,微风轻轻吹过,温暖的阳光洒落在身上,眼前尽是黄澄澄的稻浪。这样的幸福,不知现今有多少孩子还能拥有?

现今文明都市中的孩子面对的不是黑板、书桌与课本,就是电视、计算机与手机。 当孩子的生活与自然环境严重疏离,错过的不只是美景,更错过了大自然带给每一个生命的滋养与启示。

理查德•洛夫(知名儿童权益倡导人)的《失去山林的孩子》一书提到,当孩子与自然疏离,会引发孩子的“大自然缺失症”,并出现感觉迟钝、注意力不集中、好发生理和心理疾病。

1979年卡普兰夫妇(环境心理学者)提出注意力理论,指出多与自然接触,可以帮助人们解除导向性注意力的疲劳(不再被新奇的事物所吸引),并恢复注意力,情绪也变得更正面积极。在康恩的《人与自然的关系》书中也指出:经过一百多项调查研究发现,大自然有缓解压力的功效。2003年,康乃尔大学环境心理学家指出,能够观赏到自然景观的房间,可以保护儿童免受压力带来的疾病。

大自然中多采多姿的生态、各种美妙的声音、千奇百怪的气味能开启孩子感官知觉;启迪孩子对生命的好奇与尊重:培养孩子敏锐的观察力;激发孩子的创造力:更可丰富孩子的心灵。此外,当孩子面对巍峨的高山、宽阔无边的大海会感受自身的渺小而学会谦卑。大自然可以让孩子暂时离开成人的世界,进入一个充满幻想、自由、隐密、宁静的领地,在这里,孩子可以对流星许下心愿,让风儿带走愤怒,让小溪洗去烦恼。

要让孩子喜欢自然,必须先有喜爱自然的父母,若从孩子的婴幼儿时期,就常常带他走进自然,容许他用感官体验,引导他聆听与观察,当年龄渐长,孩子必然会有一个内在驱力,愿意与自然为伍。

因我和外子都很喜欢大自然,在孩子成长的过程中,大自然便是他们的游乐园,虽然现在孩子已经长大,我们的家庭旅游仍选择走入自然。前不久全家去拉拉山,走在神木步道中,不巧下起雨来,读大学的儿子突然说:“没想到雨中的山林也这么美!”我相信儿子对美的欣赏力已在一次次的大自然熏陶中,孕育萌芽、长大了。

培养孩子对自然的喜好与欣赏能力,学校教育也扮演着举足轻重的角色,因孩子每天会在学校活动4∼8小时,若学校本身就营造出绿色校园,让孩子在绿树间玩捉迷藏、听虫呜鸟叫、观察各种昆虫与植物,甚至让学生在校园植栽或种菜,都是非常好的自然教育。此外,校外教学或毕业旅行若以原始的自然生态区代替游乐园,以自行车代替游览车,以露营代替豪华酒店,以自然探索或野外求生活动代替团康活动,都可增加孩子的自然体验,让孩子有机会欣赏自然界的丰富。

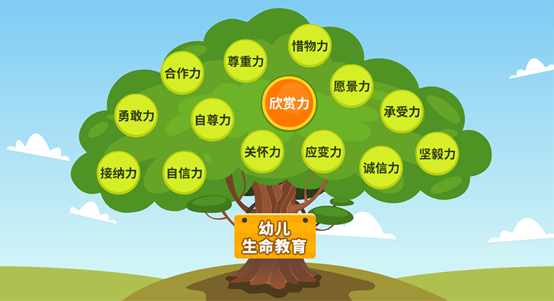

彩虹爱家的幼儿生命教育课程,培育孩子十四项优质生命力中,人与环境课程第一个培育孩子的能力便是“欣赏力”,通过绘本,让孩子去感受自然的美丽。

《小狐狸学长大》/彩虹爱家出版

有一天,小狐狸问妈妈:“什么是春天?”

妈妈回答:“我们出去感受它。”在观察与感觉后小狐狸便找到答案了。接下来的夏、秋、冬季节,妈妈也引导小狐狸用同样的方法感受各个季节的特性。

绘本欣赏后,老师可引导孩子分享他们对各季节的认知与感受,并实际带孩子到户外做自然的感觉与观察。

依据统计资料,台湾约有5%∼ 7%的学龄儿童患有注意力不足过动症 (ADHD),即台湾约有20多万小朋友受到此疾病的困扰。

当山林、农田逐渐被高楼与别墅取代;当孩子被课业压得喘不过气来;当电子产品充满在人们的生活中,如何借由美丽的山林、大海,美妙的虫鸣、乌叫,提升孩子的注意力、释放孩子的压力,并找回对美的欣赏力,需要父母与师长用一些巧思、付一些代价。

最重要的是我们需要认同托马斯‧贝瑞(生态思想家和文化历史学家)所说:“应把教孩子理解自然,作为他人生中的一件大事对待。”

文章出处:彩虹月刊